革靴らしいドレス感があるけど、堅苦し過ぎることもない。そんな特徴があることから、幅広いシーンで着用できる

「ローファー」。

脱ぎ履きが非常に楽チンなことも相まって、多くの紳士に愛用されている定番の革靴です。

おそらく「ローファーって……何?」という方はほとんど居ないでしょう。

それぐらい知名度があり、広く浸透している革靴です。

でも、改めて由来や種類に応じた使い分けの話をすると、

「へぇ~、そんな由来があったの?」

「え?! 一番仕事向きのローファーってこの種類なの?!」

など、意外と面白く奥深いのもローファーの特徴。

今回の記事では、皆さまご存知ローファーについて、改めて解説しつつ「選び方」や「おすすめブランド」などを紹介していきます。

要所要所でローファーを採り入れた「コーディネート」も紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

改めて、ローファーとは…?

まず始めに、ローファーの由来や種類を紹介していきます。

脱ぎ履きが楽!だから“怠け者(ローファー)”

ローファーは、靴ひもを結ばない「スリッポン」に分類されている、革靴の一種です。

1962年のロンドンで誕生し、脱ぎ履きが楽な特徴を指して「ローファー(loafer)」、英語でいう「怠け者」と呼ばれるようになりました。

怠け者とは、なんとも不名誉な由来。

しかし、今ほどスーツスタイルのカジュアル化が進んでいなかった時代感を考えると、「靴ひもを結ばず楽をするなんて邪道!」という風潮があっても、仕方ないかもしれませんね。

仕事から休日のお洒落コーデまで、幅広く対応できる

革靴の中では「割とカジュアルなアイテム」という立ち位置にいる、怠け者ことローファー。

確かに、伝統的なスーツスタイルに合わせるアイテムとしては、あと一歩ドレス感が足りません。

しかしそれ故に、「だらしない」もしくは「堅苦し過ぎ」といったコーディネートを、絶妙にドレスアップorカジュアルダウンしてくれるアイテムとして活躍してくれるんです。

最後に忘れてはいけないのが、ローファーはやはりカジュアルなアイテムだということ。

ファッションアイテムとしては非常に便利ではありますが、結婚式や葬祭といった冠婚葬祭といった「正装」が求められる席での着用は絶対にNGです。

加えて、就職活動や重要な会議といったシチュエーションで着用するのも止めておきましょう。

実は結構種類があるローファー

次は、ざっくりと4つに分類できるローファーの各種類を紹介していきます。

汎用性No.1の「コインローファー」(ペニーローファー)

「コインローファー」といえば、ローファーの代表格とも呼べるほどの定番デザインです。

足の甲のハンドルパーツに菱型(上の写真ではカマボコ型)の切れ込みが入っているため、この部分にコイン(硬貨)を挿し込むことが出来ることが名前の由来と言われています。

ラグジュアリーな金属パーツがあるわけでもなく、かといって装飾ゼロというわけでもない万能のバランス型。初めてローファーを購入する人は、まずこのコインローファーを選んでみるといいですよ。

ビジネスライクにキメたいならば「タッセルローファー」がおすすめ

足の甲にタッセル飾りがあるローファーは「タッセルローファー」と呼ばれています。

アメリカの紳士服ブランド『BrooksBrothers(ブルックスブラザーズ)』が扱ったことで爆発的に広まり、アメリカの弁護士やビジネスマンが多く愛用した歴史があります。そんなワケでタッセルローファーなら、ビジネスシーンでも着用OK。

ただし、これはアメリカと日本の話。それ以外の国では推奨はされていないので注意してくださいね。

金属パーツがエレガントな「ビットローファー」

足の甲に金属パーツをとりつけたローファーは「ビットローファー」と呼ばれます。

金属光沢のあるパーツを追加したことで、非常にラグジュアリー感を演出できるのが最大の特徴。

発祥がイタリアの『GUCCI(グッチ)』であると聞くと、なるほど色々と納得できますね。

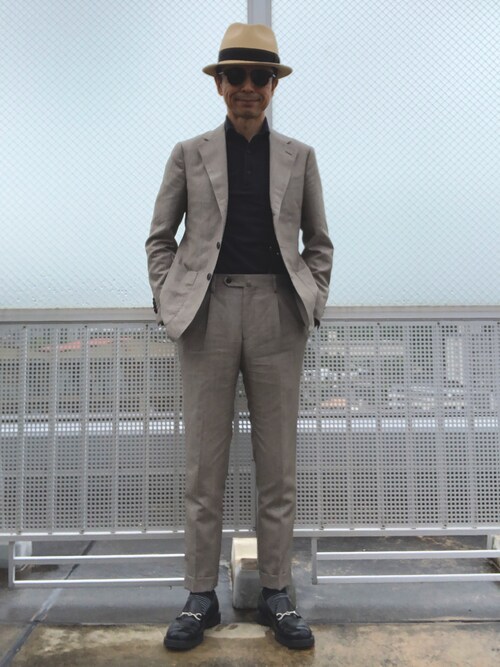

帽子屋やサングラスを身に着けたときに近い「お洒落楽しんでます!」というサインにもなるビットローファー。

普通のローファーだと「シンプル過ぎてちょっと寂しい…」と感じる人にはオススメの種類といえます。

Theシンプルで潔くワイルドな「コブラヴァンプ」

足の甲に装飾品をつけず、蛇がうねるかのように盛り上がったモカシン縫いがあるタイプを、「コブラヴァンプローファー」と呼びます。

タッセルや金属パーツといった装飾は勿論、革の切り返しもないため、非常にシンプルで、ワイルドないしは「ワル」というカジュアルな見た目が特徴です。

ちなみに、盛り上がったモカシン縫いすらない、もっとシンプルなコブラヴァンプを「ヴァンプローファー」と呼びます。

ローファーの選び方

ローファーの基本知識をインストールしたところで、選び方という実践編に移っていきたいと思います。

ローファー選ぶでポイントになるのは3つ

- 革の材質

- 色

- サイズ感

では1つ1つ解説していきます。

風合いがあって柔らかい「本革」と手入れの手間がいらない「合皮」

ローファーを選ぶときにまず注目したのが革の素材です。

ローファーを仕立てるために選ばれる革は大きく2種類。天然素材の「本革(天然皮革)」と、人工的に生産された「合皮(合成皮革)」です。

本革と合皮は、完全に一長一短の関係にあるため、選ぶ人の好みにお任せとなります。

≪本革≫

メリット:天然素材らしい風合いと、履けば履くほど足馴染みがよくなる柔軟性がある。革靴を育てている感がある。

デメリット:革靴クリームを塗るなどの手入れをいないと、カサカサ&ボロボロになる。

≪合皮≫

メリット:手入れをしなくても駄目にならず、型くずれの心配もない。

デメリット:良くも悪くも変化しないため、長く履き込んでも味がでることもなければ、足に馴染むこともない。寂しさがある。

使いやすい定番黒&茶。ちょっと中級者向きの白(ベージュ)

ビジネスから平日コーデまで様々な需要があるローファーなので、そのカラーバリエーションも、他の革靴と比較すると非常に多いです。

とはいえ、やはり使いやすいのは定番の「黒」や「茶」。

逆に、ちょっとお洒落に挑戦してみたい人には、抜け感や華やかさを演出できる、ベージュやホワイトといった色もオススメです。

口ひもを結ばないので、サイズ選びには注意

ローファーで気を付けたいのは、サイズ選びです。

足のサイズにピッタリな物を探す。

これはどんな靴にもいえること。

しかし少々厄介なのが、ローファーには紐がないため、締めることも緩めることもできないということです。

そのため、他の革靴よりもシビアにサイズを探さないと、緩くてカパカパしたりしてしまうのです。

おすすめローファー&ローファーを扱うシューズブランド10足

ここからはオススメのローファーを紹介していきます。

実際に購入するときの参考にしてみて下さいね。

※掲載している価格などの情報は、2021年9月1日時点でのものとなります

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「ローファー」という呼び方を、日本国内に広めたロングセラーシューズ | 足とお財布への負担がマジで軽い! マジカルな「マジ軽ローファー」 | 明治創業の老舗ファクトリーが、令和男児のために仕立てる1足【皇室御用達ブランド】 | 革靴 × スニーカーのハイブリッドシューズ | 絶滅危惧種になってきた「手縫い革靴」を、4万円台で購入できる奇跡 | 格好いいローファーなら、これで決まり | 日本最古の紳士靴ブランドの「色気」を極めた怠け者 | ビットローファーの生みの親「グッチ」のホースビットローファー | 我らがユニクロの、リーズナブルローファー | クラフト感が楽しめる、ヴァンプローファー | 学生から社会人まで、ずっと足を支えるメーカーの一足 |

| – 参考価格 – 22,000円 |

– 参考価格 – 6,490円 |

– 参考価格 – 26,400円 |

– 参考価格 – 8,800円 |

– 参考価格 – 41,800円 |

– 参考価格 – 78,100円 |

– 参考価格 – 88,000円 |

– 参考価格 – 123,200円 |

– 参考価格 – 5,990円 |

– 参考価格 – 21,120円 |

– 参考価格 – 18,480円 |

| – ブランド名 – リーガル |

– ブランド名 – ホーキンス |

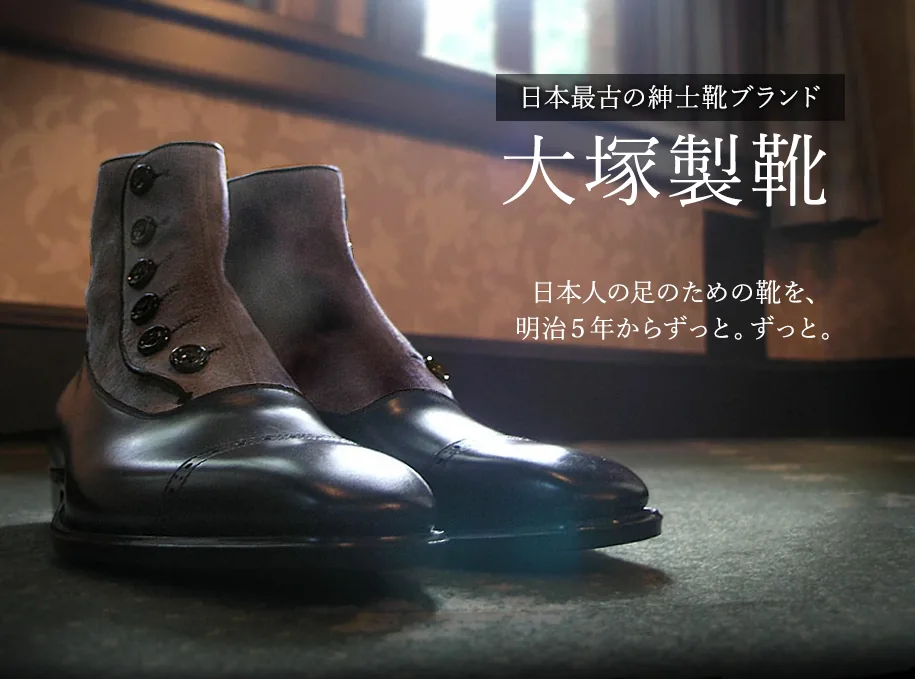

– ブランド名 – 大塚製靴 |

– ブランド名 – テクシーリュクス |

– ブランド名 – ジャランスリウァヤ |

– ブランド名 – ジョセフチーニ |

– ブランド名 – 大塚製靴 |

– ブランド名 – グッチ |

– ブランド名 – ユニクロ |

– ブランド名 – リーガル |

– ブランド名 – ハルタ |

「ローファー」という呼び方を、日本国内に広めたレジェンド

日本国内に「ローファー」という名称を広めたのはこのモデルと言われているぐらい、日本紳士の歴史的に重要な一足。

本格革靴に採用される伝統的製法「グッドイヤーウェルト製法」を採用しているため、靴底交換にも対応可。末永いお付き合いができるローファーだと言えます。

履き込むほど足馴染みが良くなる“本格革靴らしさ”も健在。是非お試しくださいませ。

5.0

若い頃から履いて大変気に入っています。少し慣して馴染んで履いていきます。引用元:楽天市場

とてもいい

5.0

10年以上履いていたローファーが、傷んできたので買い換えました。最初は履きづらいですが、馴染んでくるととても履きやすくなるので、ずっとリーガルばかりです。おまけもたくさん付いてきたので、お買い得緩慢債です。引用元:楽天市場

足とお財布への負担がマジで軽い! マジカルな「マジ軽ローファー」

日本国内における商標権の関係で、皆さんご存知ABCマートが“日本総代理店”として、商品企画・販売を行っています。

人類のエベレスト初登頂に貢献したブランドということもあり、今回ご紹介するローファーも、快適な履き心地が特徴。

価格もリーズナブルなので、ビジネスからスクールまで(校則にひっかからないのであれば)活躍できる1足として評価を得ています。

革靴 × スニーカーのハイブリッドシューズ

ローファ―と聞くと、なんとなく丸いシルエットが浮かぶのですが、そんな共通感覚に待ったをかけるが如く、スクエアラインのUチップや金具など、全体的にシャープな意匠が特徴的な一足。

普段の仕事でもローファーが履ける職業の方は、ぜひ試してみて下さいね。

▼紹介したローファーのレビュー

絶滅危惧種になってきた「手縫い革靴」を、4万以下で購入できる奇跡

オーナー自ら英国で修業した経験とそこで得たコネクションを全力投入し、ハンドメイド(手縫い)で一足一足仕立てていく方式を採用しています。

商品価格が高くなり過ぎるから採用できないブランドも多いハンドメイドで3万円は、破格の安さ。興味がある方は是非お試しください。

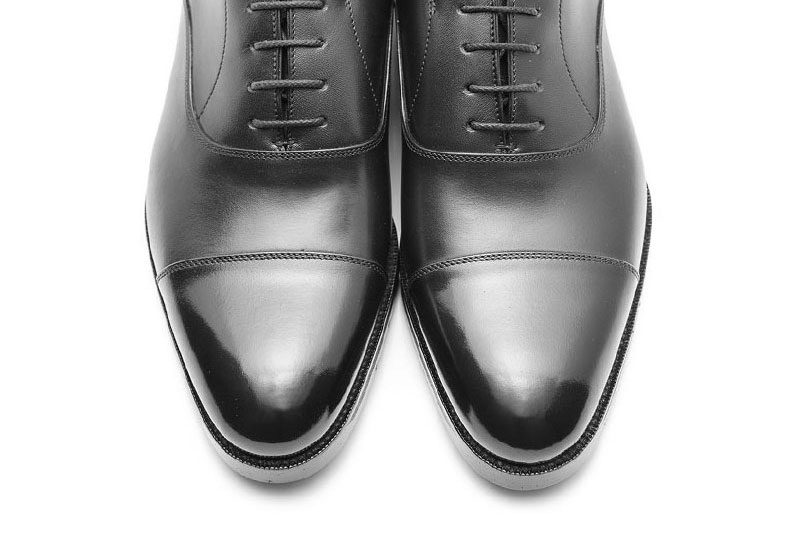

格好いいローファーなら、これで決まり

ローファーと聞くと「ぽてっとした丸みのあるフォルム」なイメージがありますが、このモデルはつま先がシュッと細く実に格好いいです。

素材も仕立てもお値段も超一級の一足。ローファーフリークの方にオススメできる一品です。

明治5年創業。老舗・紳士靴ブランドが仕立て上げる、“色気を極めた怠け者”

ローファー(怠け者)なんて呼んでいいのか迷うほど、「色気のあるシルエット」と「色気のある色味」を備えているのが最大の特徴。

5.0

さすが日本製の申し分のないつくり。

レザーソールは滑りやすいので、滑り止めを付けた方が良いと思います引用元:楽天市場

自分への誕生日プレゼント

5.0

昨日、昨年末に注文した商品が届きました。ちょうど頑張った自分へのご褒美に、プレゼントです。ほんとは、実店舗でサイズをあわせて購入したかったのですが、遠方でもあり少し不安もありましたが、ワイズも含めてほんとにピッタリ。これから、他の気になる商品もありますので、リピータになりそうです。ちなみに、スニーカで26.5センチを履いていますが、そのままのサイズでいけました。引用元:楽天市場

ビットローファーの生みの親「グッチ」のホースビットローファー

ゴールド金具に、レッド×グリーンのストライプが、高いラグジュアリー感を演出してくれる一足です。

我らがユニクロの、リーズナブルローファー

一方で、気を付けたい点として、シルエットが「でぷっ」としがち。

これは、伸びの少ない合成レザーを採用していることもあり、あまりスリムに仕立てると「そもそも足が入る人がいなくなる」という理由があるからです。

クラフト感が楽しめる、ヴァンプローファー

非常にシンプルなデザインではありますが、アッパー(足の甲を包む部)に施されたモカ装飾の“手作り感”がなんともお洒落。

製法には靴全体の屈曲性に優れる「マッケイ製法」を採用しているため、購入後すぐに柔らかい履き心地を楽しめますよ。

マッケイ製法ながら、靴底の修理・交換に対応しているのも、何気に嬉しいポイントです。

学生から社会人まで、ずっと足を支えるメーカーの一足

靴選びの基準に「このブランドのファン」という要素もあると思います。「またハルタのお世話になろうかな」というのも素敵なことだと思いますよ。

5.0

ふと、スニーカー感覚で履けるローファーが欲しくなり、購入して一か月ほど履いてみた感想です。

履き心地はとてもよく、けっこうな距離を歩いても、それほど足に疲れがたまりません。

また、全体的にすっきりした形をしており、ローファーにありがちな野暮ったい感じがなく、

コーディネートを邪魔しません。大変気に入りました。

引用元:公式通販サイト

あとがき

以上、ローファーの選び方とおすすめブランドなど紹介しました。

いかがでしたか?

大人らしいドレス感。でも決して堅苦し過ぎることもないカジュアルさ。そして、脱ぎ履きが楽!

この三拍子が揃った革靴・ローファー。

今回の記事をキッカケに、皆さんの革靴ライフ選択肢が増え、より豊かな革靴ライフを楽しんでいただければ幸いです。

以上、『明治生まれの靴博士』編集部の玄木がお送りしました。

ではでは。

明治5年から150年近く“日本人の足のための靴づくり”を続けてきた、日本最古の紳士靴ブランド『大塚製靴』。